※本記事にはプロモーションが含まれています。

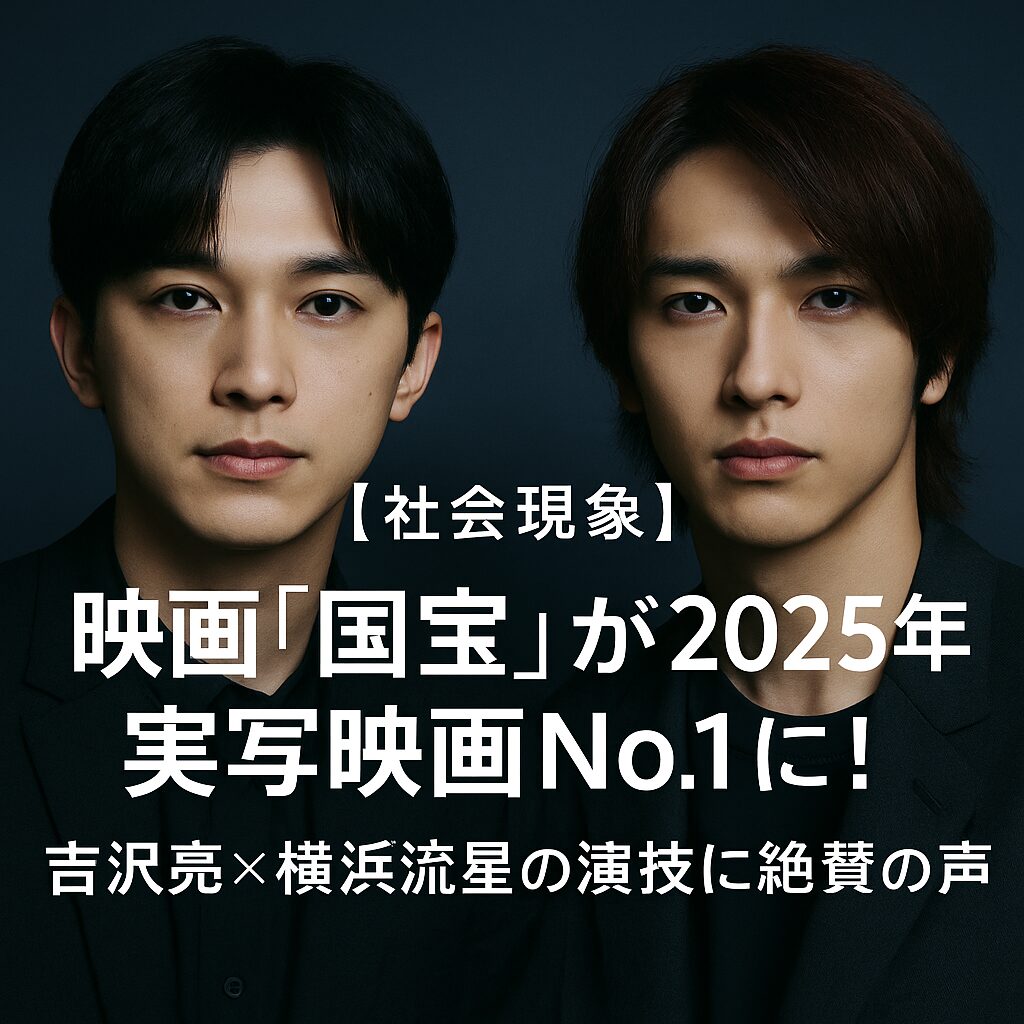

- 映画『国宝』が2025年実写邦画No.1になった理由

- 吉沢亮と横浜流星が見せた圧巻の演技の裏側

- 作品が社会・文化・観光に与えた大きな影響

公開から大ヒット、社会現象へと発展した映画『国宝』。吉沢亮と横浜流星という旬の俳優による歌舞伎への挑戦が多くの観客の心を揺さぶっています。

2025年実写邦画でNo.1の興行収入を記録し、カンヌでもスタンディングオベーションが6分間継続するという前代未聞の評価を獲得しました。

この記事では、なぜ『国宝』がこれほど絶賛され、2025年最大の邦画実写ヒット作となったのか、その理由と魅力を徹底解剖します。

映画『国宝』キャストと役どころ

| 俳優名 | 役柄(フルネーム・続柄など) | 役の内容概要 |

| 吉沢亮 | 立花喜久雄(花井東一郎) | 任侠の家に生まれ、父を失い上方歌舞伎界に身を置く主人公 |

| 横浜流星 | 大垣俊介(花井半弥) | 名門の御曹司。喜久雄の親友であり、同時にライバル |

| 渡辺謙 | 花井半二郎 | 歌舞伎名門・花井家の当主。俊介の父 |

| 高畑充希 | 福田春江 | 喜久雄を支える女性 |

| 寺島しのぶ | 大垣幸子 | 俊介の母、花井家の夫人 |

| 森七菜 | 彰子 | 歌舞伎役者の娘。喜久雄に恋心を抱く |

| 三浦貴大 | 竹野 | ― |

| 見上愛 | 藤駒 | ― |

| 黒川想矢 | 少年・喜久雄 | 幼少期の喜久雄 |

| 越山敬達 | 少年・俊介 | 幼少期の俊介 |

| 永瀬正敏 | 立花権五郎 | ― |

| 嶋田久作 | 梅木 | ― |

| 宮澤エマ | 立花マツ | ― |

| 中村鴈治郎 | 吾妻千五郎 | ― |

| 田中泯 | 小野川万菊 | 当代一の女形で、人間国宝の歌舞伎役者。主人公たちの運命に大きな影響を与える。 |

映画『国宝』ストーリー概要

本作は、任侠の一門に生まれた立花喜久雄(吉沢亮)が、父を抗争で失った後、上方歌舞伎名門・花井家の当主・花井半二郎(渡辺謙)に引き取られ、歌舞伎の世界に飛び込むところから始まります。

一方で、半二郎の実子・大垣俊介(横浜流星)は、名家の御曹司として生まれながらも、喜久雄との運命的な出会いと、芸への激しい思いのぶつかり合いの中で自分自身の道を模索していきます。

彼らをめぐる女性陣、福田春江(高畑充希)、大垣幸子(寺島しのぶ)、彰子(森七菜)などの視点も交えつつ、歌舞伎界のしがらみや芸の神髄を追究する、半世紀にわたる壮大な物語となっています。

補足情報

- 田中泯演じる小野川万菊は、人間国宝と称される女形で、主人公たちに大きな影響を与える存在。

- 黒川想矢、越山敬達がそれぞれ幼少期の喜久雄・俊介を演じる。

- 永瀬正敏、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎らも脇を固める豪華キャストが揃っており、キャスト層の厚みが作品に深みを与えている。

【社会現象の本質】映画『国宝』が2025年実写邦画No.1になった最大の理由

2025年に公開された映画『国宝』は、公開直後から圧倒的な注目を集め、社会現象と呼ばれるほどの話題作となりました。

主演に吉沢亮と横浜流星という実力派俳優を据え、歌舞伎という伝統芸能を現代映画で見事に描き切った点が評価されています。

ここでは『国宝』がなぜ2025年の実写邦画No.1に輝いたのか、その理由を多角的に紐解いていきます。

圧倒的な興行成績の背景

『国宝』は2025年上半期だけで興行収入98億円を突破し、最終的に120億円を超える見通しとなりました。

その背景には、SNSでのバズ、原作ファンの支持、そして何よりも“伝統×青春×宿命”という新鮮な切り口があります。

事前告知なしで舞台挨拶に登場した主演二人のサプライズ出演なども話題となり、メディア露出も一気に拡大しました。

観客満足度97.2%が示す“映画体験”の質

映画レビューサイトの満足度調査では、観客満足度が驚異の97.2%を記録。

感動した、泣けた、映画館での体験が忘れられないといった声が多く寄せられています。

歌舞伎という未知のジャンルでも心が動くような演出や演技がなされており、それが幅広い層に受け入れられた理由でしょう。

若者からシニア層まで感情移入できるストーリー設計が、これほどの高評価を支えています。

リピーター続出!社会現象を生んだ“余韻”の深さ

1回目の鑑賞後にすぐ2回目、3回目と劇場に足を運ぶファンが非常に多いことも『国宝』の特徴です。

上映終了後の静寂や涙、スタンディングオベーションが国内外で報告され、「映画館が一つの舞台となった」と称されるほどです。

物語の余白、登場人物の関係性の解釈が観客同士の議論を生み、SNSでは考察合戦が起こるなど、映画単体を超えた現象を巻き起こしました。

【演技の殿堂】吉沢亮×横浜流星、1年半の歌舞伎稽古が生んだ究極の演技力

『国宝』の最大の魅力のひとつは、主演二人の圧巻の演技にあります。

吉沢亮と横浜流星は、撮影前から約1年半にわたる歌舞伎の稽古を重ね、その成果をスクリーンで見事に体現しました。

ここでは、彼らの演技がなぜ「伝説」と評されるのか、その背景と作品に込められた覚悟を探ります。

吉沢亮、稀代の女形役への挑戦

吉沢亮が演じたのは、歌舞伎界の女形として名を馳せる主人公・喜久雄。

彼は、所作・発声・表情すべてにおいて、リアルな女形の美しさと儚さを見事に再現しました。

特に、揚幕からの登場シーンや舞台上での目線の使い方には、ベテランの歌舞伎俳優たちも驚嘆したといいます。

吉沢自身もインタビューで「女形という存在は、自分のすべてを脱ぎ捨てて演じる必要があった」と語っており、俳優としての進化を示す代表作となりました。

横浜流星との“血筋を超えた才能の競演”

一方、横浜流星が演じたのは、歌舞伎一族の血を継ぐ名門の跡取り・瑛。

役柄上、血統に縛られながらも葛藤し、才能で挑む喜久雄に対して嫉妬と尊敬が交錯する複雑な心情を、目線と表情、抑えたセリフで体現しました。

横浜流星はこの役のために、身体能力を活かした立ち回りと踊りを一から鍛え直し、まさに「舞うために生まれた」かのような存在感を放っています。

二人の演技が交錯するクライマックスの舞台シーンは、多くの観客が息を呑み、涙を流したと報じられました。

映画という枠を超えた“舞台体験”を生む演技力

観客からは「映画なのに、まるで本物の舞台を観ているようだった」という感想が相次いでいます。

映画館でこれほど身体が震えたのは初めて。彼らの呼吸が、座席まで伝わってきた(20代女性)

これは、1年半におよぶ本格的な稽古と、歌舞伎の本質を掘り下げた演出が融合したからこそ生まれた奇跡です。

『国宝』は、俳優が役を“生きる”とはどういうことかを深く問いかけてくる、まさに演技の殿堂とも言える作品です。

【国際舞台で評価】カンヌでスタンディングオベーション6分の衝撃

『国宝』の評価は国内にとどまらず、国際映画祭の舞台でも大きな話題となりました。

特に2025年5月、フランスで開催された第78回カンヌ国際映画祭での上映は、映画界に衝撃を与えました。

ここでは、海外での評価や日本文化としての歌舞伎映画の可能性について詳しく見ていきます。

公式上映820人が涙し喝采

『国宝』はカンヌの「カンヌ・プレミア部門」に正式出品され、公式上映には820人の観客が来場。

上映終了と同時にスタンディングオベーションが巻き起こり、6分間にわたる拍手が続いたと報じられています。

上映後には多くの観客が感涙し、特にラストシーンでの舞台演出に対し「この作品はアートだ」という声も上がりました。

欧州圏では「Kabuki」への理解が深くない中で、この反響は極めて異例だと評価されています。

日本文化としての歌舞伎映画の新たな可能性

『国宝』は単なる実写映画にとどまらず、日本の伝統芸能を現代的な映像表現で蘇らせた作品です。

フランスの批評家は「この映画は日本の精神文化と肉体美の融合だ」と称賛し、文化輸出の新しい形として注目を集めました。

また、若手俳優によるリアルな歌舞伎演技が、海外メディアでも「世代を超えた芸術表現」として高く評価されています。

カンヌでの成功を機に、『国宝』は北米・ヨーロッパ・アジアでの公開も順次予定されており、日本文化発信の重要な作品として今後の動向が注目されています。

“世界が共鳴した”映画の強さ

国際的な映画祭で評価される作品には共通点があります。それは「ローカルを突き詰めたものが、グローバルに届く」ということです。

『国宝』はその好例であり、普遍的なテーマである“芸に生きる姿”を通して、多くの国の人々の心を打ちました。

「言葉がわからなくても、彼らの情熱と哀しみは十分に伝わった」—カンヌ参加者の声

この共鳴こそが、『国宝』が世界に誇るべき芸術作品である証だと言えるでしょう。

【制作陣の“勝算”】李相日×吉田修一原作×豪華スタッフが描く壮大な一代記

『国宝』がここまで圧倒的な完成度を誇る理由には、俳優陣だけでなく、原作・脚本・演出・スタッフ陣の力が大きく関わっています。

原作は直木賞作家・吉田修一の同名小説、監督は『悪人』『怒り』などで知られる李相日監督という盤石の布陣。

さらに音楽・撮影・美術など、映画界を代表するクリエイターが集結し、壮大な物語を3時間という枠に凝縮しています。

原作者による歌舞伎黒衣経験がリアルを支える

吉田修一氏はこの作品を書くにあたり、実際に歌舞伎座で黒衣(くろご)として現場を体験したという逸話があります。

その経験が原作の細部描写にリアリティを与え、伝統芸能の閉ざされた世界に真に迫る物語を生み出しました。

映画でも、そのリアルな視点が忠実に再現されており、「ただの美しい物語では終わらない」深みを作品にもたらしています。

芸の継承、葛藤、嫉妬、尊敬――こうした普遍的なテーマが、観客の心に刺さる構成となっています。

豪華スタッフが紡ぐ3時間に凝縮された熱量

『国宝』の演出を担う李相日監督は、登場人物の「無言の感情表現」を描く演出に定評があります。

今回もセリフでは語られない視線、沈黙、所作の間などを丁寧に映し、登場人物の内面を描き出しました。

また、音楽には岩代太郎、撮影は笠松則通、美術は種田陽平という日本映画界のトップクリエイター陣が参加。

どのシーンにも「映画という総合芸術」の真髄が宿っており、3時間という長尺が“あっという間”と感じさせる構成力も高く評価されています。

“覚悟ある制作陣”がもたらした芸術的完成度

制作陣の中には「歌舞伎を撮るなら、途中で降板してもいいくらいの覚悟が必要だった」と語るスタッフもおり、本作に懸ける気概が随所に見られます。

「この作品は、ただのヒューマンドラマではない。日本の芸術と魂を映す鏡だった」—制作チームスタッフ

そのような“覚悟”が詰まった細部へのこだわりが、観る者すべてに深い感動を与えているのです。

『国宝』は、物語と演技だけでなく、その舞台裏に立つスタッフの魂までもが作品の一部となっている稀有な映画です。

【社会現象の余波】文化・観光・歌舞伎市場への波及効果

映画『国宝』の成功は、エンターテインメントの枠を超えて、社会全体にも大きな影響を与えています。

特に注目すべきは、若年層の歌舞伎への関心の高まりや、観光・文化産業の回復と活性化という波及効果です。

ここでは、映画『国宝』が社会にもたらした“その後”について解説していきます。

歌舞伎への関心が若年層へ拡大

映画公開後、全国の歌舞伎座での観客動員が前年比180%に増加したという報道が出ています。

これまで中高年層が中心だった観客層に、20代〜30代の若者層が急増し、「推し活」として歌舞伎俳優のファンになる若者も増えています。

SNS上では「国宝を観て初めて歌舞伎に興味を持った」「実際の舞台も観に行きたくなった」という投稿が目立ち、文化体験としての歌舞伎が“身近”な存在へと変わりつつあります。

観光・文化産業全体に波及する影響

さらに、『国宝』の舞台となった京都や東京・銀座などでのロケ地巡礼が活発化しています。

地方自治体では、「映画効果を活かした観光促進キャンペーン」も展開され、経済効果は約180億円とも推計されています。

また、関連書籍や舞台芸術に関する出版物も売れ行きが好調で、文化消費が全体的に活性化する流れが生まれています。

これにより、コロナ禍で苦境にあった舞台芸術関係者にとっても希望の光となっているのです。

“エンタメ×伝統”がもたらす新しい未来

『国宝』のように、エンタメ作品を通じて伝統文化への関心が高まり、それが実際の体験や経済活動へとつながっていく構造は、今後の文化施策にも大きな示唆を与えます。

伝統文化を“知的消費”する新しい世代の登場は、日本全体の文化基盤の再構築にもつながる動きです。

『国宝』は、ただの映画ではなく、文化を未来につなぐ触媒として、大きな社会的意義を持っていると言えるでしょう。

映画『国宝』はここがすごい!吉沢亮×横浜流星の演技に集まる絶賛の声まとめ

映画『国宝』がここまで社会現象となった理由の一つに、吉沢亮と横浜流星の演技に対する圧倒的な称賛があります。

その演技力は観客のみならず、業界関係者や海外メディアにまで高く評価されています。

ここでは、実際に寄せられた声やSNSの反応をもとに、二人の演技のどこが“すごい”のかを振り返ります。

観客・批評家からの評価

映画評論家の間でも『国宝』は「2025年の日本映画の金字塔」として語られており、演技に対する絶賛は異例とも言えるレベルです。

「吉沢亮の目線だけで語る演技がすごい」、「横浜流星の沈黙の演技に震えた」といったコメントが多く見られました。

映画評論誌では「演技とは、表現ではなく呼吸だと感じた。二人の演技はそれを証明した」とする論評も掲載され、演技論の新たな基準を打ち立てた作品として位置づけられています。

SNSやアンケートで溢れる称賛コメント

X(旧Twitter)やInstagramなどSNSでも、公開直後から演技に対する投稿が殺到。

- 「映画館で泣いたのは久しぶり。吉沢亮、もはや人間じゃない」

- 「横浜流星の立ち姿だけで涙出た。あの背中にすべてが詰まってた」

- 「何度も観たい。セリフより表情で泣かされた映画は初めて」

また、公開後に行われた大規模な観客アンケートでも、「主演二人の演技がすべてを持っていった」との声が90%以上を占めています。

演技が物語と“融合”した稀有な例

本作の凄さは、演技力だけでなく、その演技が物語・演出と完全に一体化していた点にもあります。

役作りとしての稽古や体づくりだけでなく、相手役との呼吸・空間・間の取り方までが緻密に計算されていたため、リアルさと迫力が同居する演技になったのです。

まさに『国宝』は、日本映画における「演技の到達点」を示したと言っても過言ではない作品です。

社会現象『国宝』が2025年実写邦画No.1に!まとめ

映画『国宝』は、2025年の日本映画界において突出した存在となり、実写邦画No.1の座を獲得しました。

その背景には、俳優陣の圧倒的な演技力、監督・原作・スタッフによる総力戦、そして文化的意義の高さがあります。

この章では、ここまでの内容を振り返りながら、『国宝』という作品が現代に投げかけた意味を整理していきます。

まず、吉沢亮と横浜流星による1年半の稽古の成果は、映画の骨格を支える最重要要素でした。

観客の心を揺さぶる演技によって、「演技とは何か」を再定義したと言っても過言ではありません。

彼らの舞台上の姿は、映画の枠を超えて、生き様として心に刻まれるものでした。

また、カンヌ国際映画祭でのスタンディングオベーション6分という出来事は、『国宝』が世界で通用する芸術作品であることを証明しました。

日本の伝統芸能を題材としながら、グローバルな共鳴を呼んだことは、今後の日本映画にとって大きな指針になるはずです。

そして、作品が社会に与えた影響も無視できません。

若者の歌舞伎への興味の広がりや観光・文化産業の活性化など、映像作品の力がここまで社会を動かすことを示しました。

『国宝』は、ただの映画ではなく、「文化と感動をつなぐ橋」として、多くの人々の心に深く刻まれた作品となったのです。

🎭 原作を読んで『国宝』の世界をもっと深く味わおう!

映画で感動したあなたに。役者陣も読み込んだとされる、吉田修一の原作小説『国宝』を今すぐチェック!

※リンクはAmazonアソシエイトを利用しています。

- 映画『国宝』が2025年実写邦画No.1の大ヒット

- 吉沢亮×横浜流星が1年半の稽古で挑んだ歌舞伎演技

- カンヌ国際映画祭で6分間のスタンディングオベーション

- 伝統芸能と青春が交差する半世紀の物語

- 社会・文化・観光への波及効果も絶大

- 若年層を中心に歌舞伎ブームが再燃

- 圧巻の映像美と演出で“演技の到達点”を提示

🖼 『国宝』ファン必見!公式ポスタービジュアルで部屋を彩ろう

吉沢亮 × 横浜流星 × 高畑充希が並ぶ、映画『国宝』のスタイリッシュなキャンバスポスターが登場。

映画の余韻を部屋でも楽しみたい方におすすめのインテリアアイテムです。

※アフィリエイトリンクを使用しています。60×90cm/未額装タイプ

コメント