- ドラマ『御上先生』が提起する現代教育の課題と改革案

- 学歴社会・教育格差・発達障害といった具体的な教育問題

- 御上孝が示す「考える教育」と教師の新たな役割

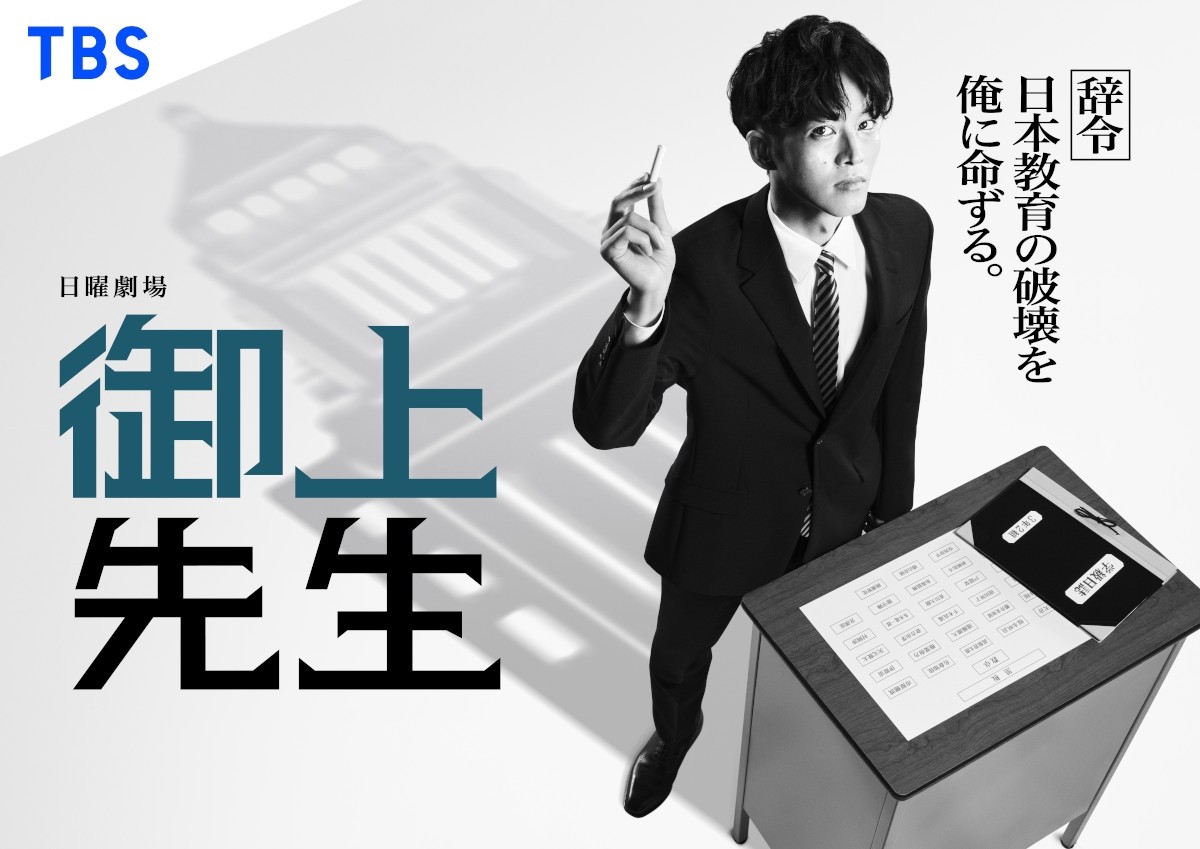

2025年のTBS日曜劇場『御上先生』は、単なる学園ドラマではなく、現代の日本社会が抱える教育問題に真正面から切り込んだ社会派ドラマです。

主演の松坂桃李演じる元官僚の教師・御上孝が、高校という現場を舞台に、エリート教育、受験至上主義、教育格差といった課題に鋭く切り込む姿が描かれています。

本記事では、『御上先生』が視聴者に強く訴えかける教育の本質とその社会的影響について、ドラマ内のセリフや描写をもとに深掘りしていきます。

見出し:

御上先生がまず訴える「真のエリートとは何か?」

「エリート=上級国民予備軍」ではないという警告

「考える力」を育むことこそ教育の本質

学歴社会と受験至上主義に対する鋭い批判

受験のためだけに生きる生徒たちの現実

偏差値教育が生徒の個性を奪うという問題

教育格差と「親ガチャ」問題のリアルな描写

経済的・家庭的背景が進路を左右する構造

すべての子どもに平等な教育機会はあるか?

発達障害や特別支援教育の制度的限界を問う

進学機会から排除される生徒たち

包摂的な教育環境の必要性

御上先生が示す教師の新しい役割とは?

「教える」から「伴走する」教育への転換

教師もまた変化と向き合う存在

御上先生 教育問題 鋭く切り込む 必見|本作が描く教育改革の可能性と限界

教育の再構築が社会全体の変革へと繋がる

ドラマが私たちに問いかける「考えること」の意味

御上先生がまず訴える「真のエリートとは何か?」

ドラマ『御上先生』が放つ最初の問いは、教育の根幹にある「エリートとは何か?」というテーマです。

主人公・御上孝は、受験勉強に没頭する生徒たちに、「その先にあるものを考えろ」と呼びかけます。

この見出しでは、彼の思想を通じて、本当の意味での“エリート”とは誰なのか、そしてそれが教育にどう結びついているのかを読み解いていきます。

「エリート=上級国民予備軍」ではないという警告

御上孝は、名門高校の教室で「君たちが考えているエリートは、ただの上級国民予備軍だ」と断言します。

この強烈なセリフは、学歴や肩書だけで社会的価値が決まるという既成概念を根底から揺さぶるメッセージです。

さらに彼は「真のエリートとは、自らの利益ではなく、弱者のために尽くせる人間」であると定義づけています。

「考える力」を育むことこそ教育の本質

御上の授業には、常に「考えて」というキーワードが散りばめられています。

これは生徒に正解を教え込むのではなく、自ら問いを立て、答えを導く力を養うことを重視している証です。

彼の教育観は、記憶中心の詰め込み教育とは真逆のもので、知識ではなく「思考」が本質であるという理念が込められています。

「弱者への共感」が真のリーダーシップに繋がる

御上は劇中で、「真のエリートが寄り添うべき他者とは、つまり弱者のことだ」と強調します。

これは、エリート=支配者という既成概念を打ち破り、エリート=社会的弱者の代弁者という新しい像を提示しています。

この考えは、教育の目的が単なる知識の伝達ではなく、人としてどう生きるかを考えさせる営みであるという本質に通じています。

学歴社会と受験至上主義に対する鋭い批判

『御上先生』では、現代の日本社会に深く根付いた学歴至上主義が、鋭く、そして痛烈に批判されています。

生徒たちは進学のために膨大な課題に追われ、本当に必要な「学び」とは何かを見失っているように描かれています。

御上孝は、そうした現実に真っ向から立ち向かい、教育のあるべき姿を問い直します。

受験のためだけに生きる生徒たちの現実

劇中で描かれるのは、模試の点数、偏差値、志望校といった数値に人生を支配される生徒たちの姿です。

御上は彼らに向かって、「過酷すぎる競争を勝ち抜いた先にある人生が、上級国民で本当にいいのか?」と問いかけます。

このセリフは、受験という制度そのものが持つ不健全さや非人間的な側面を浮き彫りにします。

偏差値教育が生徒の個性を奪うという問題

偏差値という数値で序列化される教育環境は、生徒たちの個性や興味を尊重する余地を与えません。

御上は「知識の多寡ではなく、どれだけ考え抜いたかが君たちの価値になる」と生徒に語ります。

この視点は、教育を「詰め込み」から「探究と創造の場」へ転換すべきだという明確な提案でもあります。

学歴の呪縛から解放される教育を目指して

御上は生徒に、「受験は人生のすべてではない」と繰り返し説きます。

それは、社会にとって本当に価値ある人間とは誰かを考えさせる言葉でもあります。

このように、『御上先生』は学歴社会の中で見過ごされてきた“人間らしさ”を取り戻すための重要な問題提起を投げかけているのです。

教育格差と「親ガチャ」問題のリアルな描写

『御上先生』は、学力や進路の差が本人の努力だけではなく、家庭環境や経済力に左右される現実を鋭く描いています。

いわゆる「親ガチャ」と呼ばれる社会構造の問題が、若者たちの未来にどう影響を与えるかを真正面から問いかけています。

この章では、教育格差の実態とその裏にある不平等な社会システムについて掘り下げます。

経済的・家庭的背景が進路を左右する構造

劇中では、経済的に余裕のある家庭の生徒が、進学塾や海外研修を経験する一方、そうでない生徒は選択肢すら与えられません。

御上はこの現状に対し、「君の選択肢が狭いのは、君のせいじゃない」と制度の不平等性を指摘します。

機会の不平等は、やがて人生の不平等につながるという警鐘が込められた台詞です。

すべての子どもに平等な教育機会はあるか?

本作が突きつける根本的な問いは、「本当に教育は平等か?」というものです。

御上は、学力や才能があっても、経済的に支援がなければそれを発揮できない現実に強い問題意識を持っています。

その上で、「教育とは本来、すべての子どもに可能性を開くものであるべきだ」と生徒たちに訴えます。

親ガチャという言葉が映し出す社会のひずみ

「親ガチャ」という言葉は、SNS時代の若者たちが感じている社会的諦念の象徴でもあります。

『御上先生』は、その言葉の背後にある「格差の固定化」という問題に深く切り込んでいます。

御上の授業は、生徒たちが自分の境遇を冷静に見つめ、それでもなお希望を持てるように導く教育の形を模索しています。

発達障害や特別支援教育の制度的限界を問う

『御上先生』では、発達障害を持つ生徒や特別な支援が必要な子どもたちが抱える困難にも焦点が当てられています。

学力や行動の「標準」から外れる生徒たちが、制度や環境の壁によって教育から排除されている現実が描かれます。

ここでは、制度の限界と、その中で御上孝がどのように「共に学ぶ」姿勢を貫いているのかを考察します。

進学機会から排除される生徒たち

ある生徒が発達障害を理由に進学を断念せざるを得なかったというエピソードは、多くの視聴者に強い衝撃を与えました。

御上はその事実に対して、「その子が進学できないのは能力ではなく、制度側の想像力の欠如だ」と切り捨てます。

多様性に応じた教育環境の整備がいまだに進んでいない現状に、痛烈な批判を投げかけているのです。

包摂(ほうせつ:あるものを包み込んで取り込むこと)的な教育環境の必要性

御上は、「一人一人の“できない”を責めるより、“どうしたらできるように支援できるか”を考えるべき」と語ります。

これは、支援の姿勢が教育の質を決定づけるという価値観を示すものであり、非常に本質的な問題提起です。

特別支援教育を「特別」とせず、「普通」に内包する包摂型教育へのシフトが求められていると感じさせられます。

「違い」を認め合う社会を育む教育とは

発達障害を「欠陥」として見るのではなく、「違い」として捉える視点を御上は持っています。

その姿勢は、教室という場を多様性と寛容さの象徴に変える力を持っています。

『御上先生』は、教育現場における制度的限界を指摘するだけでなく、その先にある「共に生きる社会」のヒントを示唆しているのです。

御上先生が示す教師の新しい役割とは?

『御上先生』は、これまでの“教える側”としての教師像を覆し、生徒と共に歩む伴走者としての教師を描いています。

知識の伝達者ではなく、生徒の内面と向き合い、成長を支える存在としての教師像は、現代教育のあるべき姿を提示しています。

この見出しでは、御上孝の言動から見えてくる、教育者の新しい役割について掘り下げます。

「教える」から「伴走する」教育への転換

御上は授業で、生徒の問いに即答せず、「それを考えるのが授業だ」と返します。

この姿勢は、生徒の思考力を信じて、自らの頭で考える力を育てる教育を意味しています。

教師が「答えを与える人」から、「問いを共に探す人」へと変わる必要性を強く訴えているのです。

教師もまた変化と向き合う存在

御上自身が、官僚から教師という全く異なる立場へ転身している点に注目すべきです。

彼は、教室の現実と格闘しながら、自分の理想と現実のギャップに苦しみ、それでも教育に信念を持ち続けます。

この姿は、教師もまた「成長し続ける存在」であるという現実を象徴しています。

教師と生徒が“対等”であることの意味

御上は生徒に対して上から目線で語ることはありません。

ときに厳しく、しかし常に彼らと「同じ目線」で世界を見ようとする姿勢を貫いています。

この「対等な関係性」は、生徒の信頼を得るだけでなく、本音を引き出し、内面の変化を導くための鍵となっているのです。

御上先生 教育問題 鋭く切り込む 必見|本作が描く教育改革の可能性と限界

『御上先生』は、学歴社会や教育格差、制度の限界など、現代教育が抱える諸問題に正面から挑んだ意欲作です。

その中で描かれる御上孝の言葉と行動は、視聴者に深い問いを投げかけ、教育のあるべき姿とは何かを改めて考えさせます。

本作が提示する教育改革の可能性と、現実が抱える限界を見つめ直す必要があります。

教育の再構築が社会全体の変革へと繋がる

御上の授業は、単に生徒の進学を目的とせず、思考力・判断力・共感力といった人間力の育成に重点を置いています。

これは、教育が社会の土台を形成する根幹であるという明確なメッセージです。

現実の教育現場がこのビジョンに近づいていくことで、社会全体の価値観や仕組みも変わる可能性があります。

ドラマが私たちに問いかける「考えること」の意味

御上は繰り返し「考えて」と生徒に言いますが、それは単なる知的な訓練ではありません。

この言葉には、他人の立場に思いを寄せ、自分の選択を自覚することの重要性が込められています。

『御上先生』は、教育を通して「社会をどう生きるか」その根本的な姿勢を視聴者に問い続けているのです。

制度の壁と闘う限界、そして希望

御上はしばしば制度の硬直性や大人たちの利害に阻まれ、無力さを痛感します。

それでも彼が現場に立ち続ける姿は、教育改革は一人ではできないが、始めることはできるという静かな希望を語っています。

視聴者にとってこのドラマは、「教育は他人事ではない」と気づかせてくれる貴重な情報源であり、行動のきっかけとなるはずです。

- ドラマ『御上先生』は教育問題に真正面から挑む社会派作品

- 学歴社会や受験至上主義への強烈な批判が描かれる

- 「真のエリート」とは誰かを問い直すメッセージ性

- 教育格差や「親ガチャ」問題にも鋭く切り込む

- 発達障害と制度的な排除への疑問が投げかけられる

- 教師は“教える人”から“伴走する人”へと変化する

- 「考える力」を育む教育の重要性が強調される

- 御上孝の姿を通して教育改革の可能性と限界を描出

- 社会全体の再構築を視野に入れた教育の未来を提示

コメント